Künstler zu/über Helga Paris

Artists about Helga Paris

Peter Kahane

DeutschEnglish

Peter Kahane

Regisseur

Verehrte Anwesende, liebe Helga,

es ist mir eine große Freude, dass ich hier zu einem Foto von dir sprechen darf. Einer der Gründe war wohl, dass ich dich schon seit Jahrzehnten kenne. Seit 45 Jahren sind wir Nachbarn. Nachbarn in der Winsstraße. Wir wohnen sozusagen Haus an Haus.

Dein wunderbares Foto von unserer nebligen Straße entstand Ende der 70er Jahre, wahrscheinlich an einem Herbsttag. Die Winsstraße war keine Schönheit, im Gegenteil, sie war und ist schnurgerade, ohne jede Erhebung und war damals absolut baumfrei. Weil die meisten Anwohner noch mit Kohleöfen heizten, hatte es der Nebel an feuchten Tagen leicht mit der Winsstraße. Aber nicht nur die vielen Kohleöfen sorgten für Smog – am Ende der Winsstraße, auf der anderen Seite der Dimitroffstraße (heute Danziger) lag das Gelände eines gewaltigen Gaswerks, das uns bis Anfang der 80er Jahre kontinuierlich mit Ruß, Staub und gelegentlich mit Gasgeruch belästigte. Tage, in denen der Wind von Nordost kam, waren besonders unangenehm.

Diese Belästigungen gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Überhaupt war damals vieles anders als heute: Das Carré um die Winsstraße hatte noch keinen eigenen Namen, vor allem kam kein Berliner auf die Idee, zu einer so wasserfreien Gegend Kiez zu sagen. Und, ein sehr auffälliger Gegensatz zur heutigen Winsstraße: Damals lebten dort auch alte Menschen. Die Anwohnerschaft gab es also in allen Altersstufen, sie war zu einem großen Teil proletarisch-kleinbürgerlich, oder führte als Angestellte ein geordnetes Leben. Dazwischen – immer als Minderheit – die sogenannten Künstler und Intellektuellen. Man kann nicht sagen, dass die Beziehung zwischen diesen beiden Gruppen auf großer gegenseitiger Liebe beruhte. Wir (Künstler, Akademiker, Aussteiger, oder einfach nur die wunderbar schillernden Typen, von denen man nicht wusste, ob sie genial waren oder Scharlatane) waren den anderen suspekt. Der Verdacht, dass man irgendwann ein Abitur gemacht hat, reichte schon für den Spruch: „Denkst wohl, du bist was Besseres...“. Über diese Hürde an Vorurteilen musste man kommen, um anerkannt zu werden. Wenn man es so wollte.

In diesem Umfeld lebte Helga mit ihrer Familie. Für sie gab es keine sozialen Hürden. Im Gegenteil: Sie war neugierig auf ihre Nachbarschaft, sprach mit allen und fotografierte alle. Jedenfalls alle, die sie mochte: die Familie des Müllmannes Köstner, Frau Fröhlich, die an der Ecke Christburger die Kneipe „Frau Fröhlich“ führte, und natürlich auch die freundliche Nachbarin, die um ein Beweisfoto bat, als sie von ihrem ersten Ehemann verprügelt wurde. Sie fotografierte das Pärchen im Lottoladen, die Familie Wolf, die Typen aus dem Fischladen und viele mehr. Die Mieter im Haus und die Leute in der Winsstraße waren also die ersten Models von Helga. Die erste Station ihrer Karriere, die Heimatstation. Übrigens: Frau Fröhlich (die von der Kneipe „Frau Fröhlich“) war es auch, die Helga und ihren Mann Ronald in „die Gesellschaft“ einführte. Sie machte sie mit ihrem Kneipen-Publikum bekannt – das war die Voraussetzung dafür, dass man auch in den anderen Kneipen wiedererkannt wurde und nicht zu lange auf sein Bier warten musste.

Dass Helga oft einen Fotoapparat dabei hatte, hat kaum jemanden gestört. Sie hat nie heimlich fotografiert, aber unauffällig. Ging auf die Leute zu, hat geredet, hat gefragt, hat fotografiert. Mehrmals hat sie sich auch bei uns angemeldet, um Fotos von meiner Familie zu machen. Einmal kam sie, wie verabredet, am Sonntag. Dass sie aber vor dem Aufstehen kommen würde, hatte ich nicht erwartet. Wie es so ist am Sonntag, die Kinder waren wach, wir Eltern wollten eigentlich noch schlafen. Die Situation hätte unangenehm sein können, verstimmt, oder verklemmt. Nichts davon – es wurde ein Fotoshooting der angenehmsten Art. Helga plauderte leise, lief beiläufig um unser Bett herum, um das Motiv zu prüfen und nach dem Licht zu schauen. Und beiläufig drückte sie auf den Auslöser. So entstand eine Foto-Serie, die ich mir immer mal wieder anschaue. Karin als junge Mutter, die Kinder. Und ich im Unterhemd. Das hat vorher keiner geschafft.

Natürlich luden wir uns gegenseitig zu unseren Partys ein, die regelmäßig stattfanden. Für diejenigen, die es nicht erlebt haben: Was man heute in den diversen Lokalen machte, fand damals zum großen Teil in Wohnungen statt: essen, trinken, rauchen. Und endlos reden ... bis in den Morgen.

Zurück zum Foto:

Wir sehen die Winsstraße, Ecke Immanuelkirchstraße. Rechts an der Ecke befindet sich heute ein schöner Weinladen, weiter rechts, außerhalb des Bildes wäre dann Helgas Haus zu sehen. Noch weiter rechts käme das Haus, in dem ich seit 1974 lebe. Dahinter der Fleischer – den Helga natürlich auch fotografiert hat. Und noch weiter der Bäcker. Dort habe ich 1990, also nach dem Fall der Mauer, beim Anstehen den wunderbaren Spruch einer alten, sehr authentischen Berlinerin gehört: „Uns alte Weiber schlachten se zuerst ...“. Dazu muss ich sagen: Es ist nicht passiert. Die alten Weiber wurden nicht geschlachtet. Verschwunden sind sie trotzdem.

Auf der anderen Seite der Straße befand sich damals der sehr wichtige Laden für Obst, Gemüse und Speisekartoffeln – wo Waltraud den Staat betrog. Waltraud, auch eine waschechte Berlinerin, mit einem Sinn fürs Feine, lebte in Helgas Haus und wurde auch mehrmals von ihr fotografiert. Eine Zeit lang arbeitete sie in eben diesem Gemüseladen. Während ihre Kolleginnen vermutlich zum eigenen Vorteil gewogen und abkassiert haben, war es bei Waltraud andersherum. Sie bevorteilte ihre Freundinnen. Als meine Frau Karin ihren Einkauf mit einem 10-Markschein begleichen wollte, gab ihr Waltraud auf 50 Mark raus. Karins Versuch diesen offensichtlichen Irrtum aufzuklären, würgte sie ab. „Schon jut Karin, schon jut. Allet richtig. Der nächste bitte!“ Nachdem sich diese Szene bei einem nächsten Einkauf wiederholte, hat Karin Helga ins Vertrauen gezogen. Aber die winkte ab - das hatte sie auch schon erlebt. Waltraud war eben eine Ostberliner Robin Hood.

Noch ein Wort zu den Häusern: Wie man sieht, waren die völlig heruntergewirtschaftet. Es schien ja auch nicht mehr nötig zu investieren, der ganze Prenzlauer Berg sollte ja komplett abgerissen werden. Auswohnen nannte man das. Anschließend sollten Neubauten entstehen. Es war nur die Armut der DDR, die den Häusern die Gnade des Überlebens brachte.

Das Elend der Häuser brachte den Anwohnern viele Probleme, undichte Dächer, anfällige Elektrik, überall Provisorien. Aber es hatte auch einige Vorteile: Die Mauern erzählten Geschichte, unübersehbar. Der Putz war original 19. Jahrhundert, viele Schriften waren aus den 20er Jahren, die Einschusslöcher erinnerten an den Krieg. Und es gab an ihnen natürlich jede Menge Zeichen aus der DDR-Zeit. Heute erzählen die Häuser von einer geglückten Restaurierung. Man muss sich deutlich mehr anstrengen, um auf Geschichten zu stoßen. Es ist mühselig, aber wichtig.

In Bezug auf die Vergangenheit leben wir in einem fortlaufenden Prozess der Transformation. Des Übergangs. Aus dem vergangenen Geschehen wird Geschichte. Der Alltag des Vergangenen verwandelt sich in Legenden, die man sich merken kann, manchmal in Mythen. Es wird verdichtet, zusammengefasst, aber es wird auch vieles weggelassen. Weil man sich nicht erinnern kann oder will, weil es unbedeutend ist – oder unbedeutend zu sein scheint. Weil es schwer formulierbar ist. Oder, weil es nicht passt. In diesem Prozess braucht man immer mal wieder Bezugspunkte zum Realen. Das sind zum Beispiel deine Bilder, liebe Helga. Sie sind einzigartige Dokumente, die uns helfen, zu erinnern. Dokumente natürlich nicht im Sinne einer streng-objektiven Abbildung, sondern Dokumente der Stimmungen. Künstlerische Dokumente. Man spürt, wie sehr du den Menschen und ihren Häusern zugewandt warst. Man spürt die Nähe, die Wärme – und trotzdem sind die Bilder ohne jede Verklärung. Diese Mischung aus Klarheit und Poesie gefällt mir an diesem Foto besonders – was wäre das trübe Bild der Winsstraße ohne die Taube. Danke Helga.

Regisseur

Verehrte Anwesende, liebe Helga,

es ist mir eine große Freude, dass ich hier zu einem Foto von dir sprechen darf. Einer der Gründe war wohl, dass ich dich schon seit Jahrzehnten kenne. Seit 45 Jahren sind wir Nachbarn. Nachbarn in der Winsstraße. Wir wohnen sozusagen Haus an Haus.

Dein wunderbares Foto von unserer nebligen Straße entstand Ende der 70er Jahre, wahrscheinlich an einem Herbsttag. Die Winsstraße war keine Schönheit, im Gegenteil, sie war und ist schnurgerade, ohne jede Erhebung und war damals absolut baumfrei. Weil die meisten Anwohner noch mit Kohleöfen heizten, hatte es der Nebel an feuchten Tagen leicht mit der Winsstraße. Aber nicht nur die vielen Kohleöfen sorgten für Smog – am Ende der Winsstraße, auf der anderen Seite der Dimitroffstraße (heute Danziger) lag das Gelände eines gewaltigen Gaswerks, das uns bis Anfang der 80er Jahre kontinuierlich mit Ruß, Staub und gelegentlich mit Gasgeruch belästigte. Tage, in denen der Wind von Nordost kam, waren besonders unangenehm.

Diese Belästigungen gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Überhaupt war damals vieles anders als heute: Das Carré um die Winsstraße hatte noch keinen eigenen Namen, vor allem kam kein Berliner auf die Idee, zu einer so wasserfreien Gegend Kiez zu sagen. Und, ein sehr auffälliger Gegensatz zur heutigen Winsstraße: Damals lebten dort auch alte Menschen. Die Anwohnerschaft gab es also in allen Altersstufen, sie war zu einem großen Teil proletarisch-kleinbürgerlich, oder führte als Angestellte ein geordnetes Leben. Dazwischen – immer als Minderheit – die sogenannten Künstler und Intellektuellen. Man kann nicht sagen, dass die Beziehung zwischen diesen beiden Gruppen auf großer gegenseitiger Liebe beruhte. Wir (Künstler, Akademiker, Aussteiger, oder einfach nur die wunderbar schillernden Typen, von denen man nicht wusste, ob sie genial waren oder Scharlatane) waren den anderen suspekt. Der Verdacht, dass man irgendwann ein Abitur gemacht hat, reichte schon für den Spruch: „Denkst wohl, du bist was Besseres...“. Über diese Hürde an Vorurteilen musste man kommen, um anerkannt zu werden. Wenn man es so wollte.

In diesem Umfeld lebte Helga mit ihrer Familie. Für sie gab es keine sozialen Hürden. Im Gegenteil: Sie war neugierig auf ihre Nachbarschaft, sprach mit allen und fotografierte alle. Jedenfalls alle, die sie mochte: die Familie des Müllmannes Köstner, Frau Fröhlich, die an der Ecke Christburger die Kneipe „Frau Fröhlich“ führte, und natürlich auch die freundliche Nachbarin, die um ein Beweisfoto bat, als sie von ihrem ersten Ehemann verprügelt wurde. Sie fotografierte das Pärchen im Lottoladen, die Familie Wolf, die Typen aus dem Fischladen und viele mehr. Die Mieter im Haus und die Leute in der Winsstraße waren also die ersten Models von Helga. Die erste Station ihrer Karriere, die Heimatstation. Übrigens: Frau Fröhlich (die von der Kneipe „Frau Fröhlich“) war es auch, die Helga und ihren Mann Ronald in „die Gesellschaft“ einführte. Sie machte sie mit ihrem Kneipen-Publikum bekannt – das war die Voraussetzung dafür, dass man auch in den anderen Kneipen wiedererkannt wurde und nicht zu lange auf sein Bier warten musste.

Dass Helga oft einen Fotoapparat dabei hatte, hat kaum jemanden gestört. Sie hat nie heimlich fotografiert, aber unauffällig. Ging auf die Leute zu, hat geredet, hat gefragt, hat fotografiert. Mehrmals hat sie sich auch bei uns angemeldet, um Fotos von meiner Familie zu machen. Einmal kam sie, wie verabredet, am Sonntag. Dass sie aber vor dem Aufstehen kommen würde, hatte ich nicht erwartet. Wie es so ist am Sonntag, die Kinder waren wach, wir Eltern wollten eigentlich noch schlafen. Die Situation hätte unangenehm sein können, verstimmt, oder verklemmt. Nichts davon – es wurde ein Fotoshooting der angenehmsten Art. Helga plauderte leise, lief beiläufig um unser Bett herum, um das Motiv zu prüfen und nach dem Licht zu schauen. Und beiläufig drückte sie auf den Auslöser. So entstand eine Foto-Serie, die ich mir immer mal wieder anschaue. Karin als junge Mutter, die Kinder. Und ich im Unterhemd. Das hat vorher keiner geschafft.

Natürlich luden wir uns gegenseitig zu unseren Partys ein, die regelmäßig stattfanden. Für diejenigen, die es nicht erlebt haben: Was man heute in den diversen Lokalen machte, fand damals zum großen Teil in Wohnungen statt: essen, trinken, rauchen. Und endlos reden ... bis in den Morgen.

Zurück zum Foto:

Wir sehen die Winsstraße, Ecke Immanuelkirchstraße. Rechts an der Ecke befindet sich heute ein schöner Weinladen, weiter rechts, außerhalb des Bildes wäre dann Helgas Haus zu sehen. Noch weiter rechts käme das Haus, in dem ich seit 1974 lebe. Dahinter der Fleischer – den Helga natürlich auch fotografiert hat. Und noch weiter der Bäcker. Dort habe ich 1990, also nach dem Fall der Mauer, beim Anstehen den wunderbaren Spruch einer alten, sehr authentischen Berlinerin gehört: „Uns alte Weiber schlachten se zuerst ...“. Dazu muss ich sagen: Es ist nicht passiert. Die alten Weiber wurden nicht geschlachtet. Verschwunden sind sie trotzdem.

Auf der anderen Seite der Straße befand sich damals der sehr wichtige Laden für Obst, Gemüse und Speisekartoffeln – wo Waltraud den Staat betrog. Waltraud, auch eine waschechte Berlinerin, mit einem Sinn fürs Feine, lebte in Helgas Haus und wurde auch mehrmals von ihr fotografiert. Eine Zeit lang arbeitete sie in eben diesem Gemüseladen. Während ihre Kolleginnen vermutlich zum eigenen Vorteil gewogen und abkassiert haben, war es bei Waltraud andersherum. Sie bevorteilte ihre Freundinnen. Als meine Frau Karin ihren Einkauf mit einem 10-Markschein begleichen wollte, gab ihr Waltraud auf 50 Mark raus. Karins Versuch diesen offensichtlichen Irrtum aufzuklären, würgte sie ab. „Schon jut Karin, schon jut. Allet richtig. Der nächste bitte!“ Nachdem sich diese Szene bei einem nächsten Einkauf wiederholte, hat Karin Helga ins Vertrauen gezogen. Aber die winkte ab - das hatte sie auch schon erlebt. Waltraud war eben eine Ostberliner Robin Hood.

Noch ein Wort zu den Häusern: Wie man sieht, waren die völlig heruntergewirtschaftet. Es schien ja auch nicht mehr nötig zu investieren, der ganze Prenzlauer Berg sollte ja komplett abgerissen werden. Auswohnen nannte man das. Anschließend sollten Neubauten entstehen. Es war nur die Armut der DDR, die den Häusern die Gnade des Überlebens brachte.

Das Elend der Häuser brachte den Anwohnern viele Probleme, undichte Dächer, anfällige Elektrik, überall Provisorien. Aber es hatte auch einige Vorteile: Die Mauern erzählten Geschichte, unübersehbar. Der Putz war original 19. Jahrhundert, viele Schriften waren aus den 20er Jahren, die Einschusslöcher erinnerten an den Krieg. Und es gab an ihnen natürlich jede Menge Zeichen aus der DDR-Zeit. Heute erzählen die Häuser von einer geglückten Restaurierung. Man muss sich deutlich mehr anstrengen, um auf Geschichten zu stoßen. Es ist mühselig, aber wichtig.

In Bezug auf die Vergangenheit leben wir in einem fortlaufenden Prozess der Transformation. Des Übergangs. Aus dem vergangenen Geschehen wird Geschichte. Der Alltag des Vergangenen verwandelt sich in Legenden, die man sich merken kann, manchmal in Mythen. Es wird verdichtet, zusammengefasst, aber es wird auch vieles weggelassen. Weil man sich nicht erinnern kann oder will, weil es unbedeutend ist – oder unbedeutend zu sein scheint. Weil es schwer formulierbar ist. Oder, weil es nicht passt. In diesem Prozess braucht man immer mal wieder Bezugspunkte zum Realen. Das sind zum Beispiel deine Bilder, liebe Helga. Sie sind einzigartige Dokumente, die uns helfen, zu erinnern. Dokumente natürlich nicht im Sinne einer streng-objektiven Abbildung, sondern Dokumente der Stimmungen. Künstlerische Dokumente. Man spürt, wie sehr du den Menschen und ihren Häusern zugewandt warst. Man spürt die Nähe, die Wärme – und trotzdem sind die Bilder ohne jede Verklärung. Diese Mischung aus Klarheit und Poesie gefällt mir an diesem Foto besonders – was wäre das trübe Bild der Winsstraße ohne die Taube. Danke Helga.

Peter Kahane

Director

Dear Attendees,

Dear Helga,

It is a great pleasure for me to be able to speak to you here about one of your photos. I guess one of the reasons is that I’ve known you for decades. We have been neighbors for 45 years – neighbors at Winsstraße. We live, so to speak, side by side – from one house to the next.

Your wonderful photo of our foggy street was taken in the late 70s, probably on an autumn day. Winsstraße was not a beauty. On the contrary, it was then and is still now as straight as a die, without any elevation, and at that time it was absolutely without any trees. On wet days the fog easily pervaded Winsstraße because most of the residents still heated their apartments with coal-burning stoves. But it wasn’t just the many coal-burning stoves that caused the smog – at the end of Winsstraße, on the other side of Dimitroffstraße (now Danziger) was the site of an enormous gasworks that constantly annoyed us with soot, dust and occasionally the smell of gas until the early 1980s. The days when the wind came from the northeast were particularly unpleasant.

Thank goodness these nuisances no longer exist. In general, a lot of things back then were much different than they are today: The area around Winsstraße didn’t have its own name yet – and in particular, no Berliner would have come up with the idea of referring to an area so lacking in water as a Kiez. And a very noticeable contrast to today’s Winsstrasse is the fact that elderly people lived there as well back then. The residents were of all ages, and a large part of them were proletarian and petit bourgeois, or led an orderly life as employees. And then there were the so-called artists and intellectuals – always a minority in between. It cannot be said that the relationship between these two groups was based on great mutual affection. We (artists, academics, dropouts, or simply the wonderfully dazzling characters where it wasn’t clear if they were ingenious or simply charlatans) were strange to the others. The suspicion that one had even graduated from high school at some point was enough to prompt the observation: “You probably think you’re something better...” So you had to get over this prejudicial hurdle in order to be recognized – if that’s what you wanted.

This is the environment in which Helga and her family lived. For her there were no social hurdles. On the contrary, she was curious about her neighbors, spoke to all of them and took pictures of everyone. At least everyone she liked: the family of the garbage man Köstner, or “Frau Fröhlich” who ran the pub “Frau Fröhlich” on the corner of Christburger; and, of course, the friendly neighbor who asked for a photo as evidence that she was beaten up by her first husband. She photographed the couple in the lottery shop, the Wolf family, the guys from the fish store and many others. So the tenants in the house and the people of Winsstraße served as Helga’s first models. This was the first base in her career – her home base. By the way: Mrs. Fröhlich (the one from the pub “Frau Fröhlich”) was also the one who introduced Helga and her husband Ronald into “society”. She presented them to her pub audience – that was the prerequisite for being spotted in the other pubs, and not having to wait too long to get a beer.

The fact that Helga often had a camera with her hardly bothered anyone. She never took pictures secretly, but inconspicuously. She approached people, talked, asked questions, and took pictures. She also came to our place several times to take photos of my family. Once she came, as arranged, on a Sunday. But I hadn’t expected her to come before I got up. And as it goes on Sundays the children were awake, and we the parents actually still wanted to sleep. The situation could have been awkward, disgruntled, or uptight. Nothing of the kind – it turned out to be the most pleasant photo shooting. Helga chatted quietly, nonchalantly walked around our bed to view the motif and consider the light. And then she casually pressed the shutter. Thus a series of photographs was created that I look at every now and again. Karin as the young mother … the children ... and me in my undershirt – no one had ever done that before.

Of course we invited each other to our parties that took place on a regular basis. For those of you who did not experience it: What people do today, in the various pubs, took place back then for the most part in apartments: eating, drinking, smoking. And talking endlessly ... until the next morning.

Back to the photo:

We see Winsstraße, at the corner of Immanuelkirchstraße. On the right at the corner today there is a nice wine store; further to the right, outside the picture would be Helga’s house. Still further to the right would be the house where I have lived since 1974; and behind that the butcher, who Helga of course also photographed. And still further the baker. There, in 1990, after the fall of the Wall, I heard the wonderful saying from an old, very authentic Berlin woman: “Uns alte Weiber schlachten se zuerst ...” As far as that goes I have to admit that it did not happen. The old women were not slaughtered. But they disappeared anyway.

On the other side of the street at the time was the very important store for fruit, vegetables and table potatoes – where Waltraud cheated the state. Waltraud, also a true Berliner, with a fondness for the finer things, lived in Helga’s house and was also photographed by her several times. For a while she worked in this very vegetable store. While her colleagues probably weighed and cashed in for their own benefit, it was the other way around with Waltraud. She gave an advantage to her friends. When my wife Karin wanted to settle her purchase with a 10 mark bill, Waltraud gave her change for 50 marks in return. She stifled Karin’s attempt to clear up this obvious mistake. “That’s okay Karin, that’s okay. It’s all correct. Next please!” After this scene was repeated during her next purchase, Karin confided in Helga. But Helga waved it off – it wasn’t the first time that she had the experience. Waltraud was simply a Robin Hood in East Berlin.

A word about the houses: As you can see, they were completely run down. It didn’t seem necessary to invest any more since all of Prenzlauer Berg was to be completely demolished. This was called “living out the rest”. Afterwards, new buildings were to be constructed. It was only the poverty of the GDR that granted these houses the grace of survival.

The dilapidation of the houses was the cause of many problems for the residents: leaking roofs, electrical systems prone to failure, temporary solutions everywhere. But there were also some advantages: The walls conveyed history, unmistakably. The plaster was original 19th century, many writings on the walls were from the twenties, the bullet holes reminded one of the war. And, of course, there were plenty of signs from the GDR era on them. Today, the houses tell of successful restoration. You have to work much harder to come across stories. It is strenuous, but important.

With regard to the past, we live in an ongoing process of transformation – of transition. Past events become history. The everyday of the past turns itself into legends that may be remembered – sometimes as myths. It is condensed, summarized, but much is left out as well. One cannot or does not want to remember; because it is insignificant – or seems to be; because it is difficult to formulate, or because it doesn’t fit. In this process one needs reference points to the real world every now and then. These, for example, are your images dear Helga. They are unique documents that help us to remember. Of course not documents in the sense of a strictly objective image, but documents of moods – artistic documents. One can feel how close you were to the people and their homes. One feels the closeness, the warmth – and yet the pictures are without any idealization. I particularly like this mixture of clarity and poetry in this photo – what would the bleak image of Winsstraße be like without the dove. Thank you, Helga.

Director

Dear Attendees,

Dear Helga,

It is a great pleasure for me to be able to speak to you here about one of your photos. I guess one of the reasons is that I’ve known you for decades. We have been neighbors for 45 years – neighbors at Winsstraße. We live, so to speak, side by side – from one house to the next.

Your wonderful photo of our foggy street was taken in the late 70s, probably on an autumn day. Winsstraße was not a beauty. On the contrary, it was then and is still now as straight as a die, without any elevation, and at that time it was absolutely without any trees. On wet days the fog easily pervaded Winsstraße because most of the residents still heated their apartments with coal-burning stoves. But it wasn’t just the many coal-burning stoves that caused the smog – at the end of Winsstraße, on the other side of Dimitroffstraße (now Danziger) was the site of an enormous gasworks that constantly annoyed us with soot, dust and occasionally the smell of gas until the early 1980s. The days when the wind came from the northeast were particularly unpleasant.

Thank goodness these nuisances no longer exist. In general, a lot of things back then were much different than they are today: The area around Winsstraße didn’t have its own name yet – and in particular, no Berliner would have come up with the idea of referring to an area so lacking in water as a Kiez. And a very noticeable contrast to today’s Winsstrasse is the fact that elderly people lived there as well back then. The residents were of all ages, and a large part of them were proletarian and petit bourgeois, or led an orderly life as employees. And then there were the so-called artists and intellectuals – always a minority in between. It cannot be said that the relationship between these two groups was based on great mutual affection. We (artists, academics, dropouts, or simply the wonderfully dazzling characters where it wasn’t clear if they were ingenious or simply charlatans) were strange to the others. The suspicion that one had even graduated from high school at some point was enough to prompt the observation: “You probably think you’re something better...” So you had to get over this prejudicial hurdle in order to be recognized – if that’s what you wanted.

This is the environment in which Helga and her family lived. For her there were no social hurdles. On the contrary, she was curious about her neighbors, spoke to all of them and took pictures of everyone. At least everyone she liked: the family of the garbage man Köstner, or “Frau Fröhlich” who ran the pub “Frau Fröhlich” on the corner of Christburger; and, of course, the friendly neighbor who asked for a photo as evidence that she was beaten up by her first husband. She photographed the couple in the lottery shop, the Wolf family, the guys from the fish store and many others. So the tenants in the house and the people of Winsstraße served as Helga’s first models. This was the first base in her career – her home base. By the way: Mrs. Fröhlich (the one from the pub “Frau Fröhlich”) was also the one who introduced Helga and her husband Ronald into “society”. She presented them to her pub audience – that was the prerequisite for being spotted in the other pubs, and not having to wait too long to get a beer.

The fact that Helga often had a camera with her hardly bothered anyone. She never took pictures secretly, but inconspicuously. She approached people, talked, asked questions, and took pictures. She also came to our place several times to take photos of my family. Once she came, as arranged, on a Sunday. But I hadn’t expected her to come before I got up. And as it goes on Sundays the children were awake, and we the parents actually still wanted to sleep. The situation could have been awkward, disgruntled, or uptight. Nothing of the kind – it turned out to be the most pleasant photo shooting. Helga chatted quietly, nonchalantly walked around our bed to view the motif and consider the light. And then she casually pressed the shutter. Thus a series of photographs was created that I look at every now and again. Karin as the young mother … the children ... and me in my undershirt – no one had ever done that before.

Of course we invited each other to our parties that took place on a regular basis. For those of you who did not experience it: What people do today, in the various pubs, took place back then for the most part in apartments: eating, drinking, smoking. And talking endlessly ... until the next morning.

Back to the photo:

We see Winsstraße, at the corner of Immanuelkirchstraße. On the right at the corner today there is a nice wine store; further to the right, outside the picture would be Helga’s house. Still further to the right would be the house where I have lived since 1974; and behind that the butcher, who Helga of course also photographed. And still further the baker. There, in 1990, after the fall of the Wall, I heard the wonderful saying from an old, very authentic Berlin woman: “Uns alte Weiber schlachten se zuerst ...” As far as that goes I have to admit that it did not happen. The old women were not slaughtered. But they disappeared anyway.

On the other side of the street at the time was the very important store for fruit, vegetables and table potatoes – where Waltraud cheated the state. Waltraud, also a true Berliner, with a fondness for the finer things, lived in Helga’s house and was also photographed by her several times. For a while she worked in this very vegetable store. While her colleagues probably weighed and cashed in for their own benefit, it was the other way around with Waltraud. She gave an advantage to her friends. When my wife Karin wanted to settle her purchase with a 10 mark bill, Waltraud gave her change for 50 marks in return. She stifled Karin’s attempt to clear up this obvious mistake. “That’s okay Karin, that’s okay. It’s all correct. Next please!” After this scene was repeated during her next purchase, Karin confided in Helga. But Helga waved it off – it wasn’t the first time that she had the experience. Waltraud was simply a Robin Hood in East Berlin.

A word about the houses: As you can see, they were completely run down. It didn’t seem necessary to invest any more since all of Prenzlauer Berg was to be completely demolished. This was called “living out the rest”. Afterwards, new buildings were to be constructed. It was only the poverty of the GDR that granted these houses the grace of survival.

The dilapidation of the houses was the cause of many problems for the residents: leaking roofs, electrical systems prone to failure, temporary solutions everywhere. But there were also some advantages: The walls conveyed history, unmistakably. The plaster was original 19th century, many writings on the walls were from the twenties, the bullet holes reminded one of the war. And, of course, there were plenty of signs from the GDR era on them. Today, the houses tell of successful restoration. You have to work much harder to come across stories. It is strenuous, but important.

With regard to the past, we live in an ongoing process of transformation – of transition. Past events become history. The everyday of the past turns itself into legends that may be remembered – sometimes as myths. It is condensed, summarized, but much is left out as well. One cannot or does not want to remember; because it is insignificant – or seems to be; because it is difficult to formulate, or because it doesn’t fit. In this process one needs reference points to the real world every now and then. These, for example, are your images dear Helga. They are unique documents that help us to remember. Of course not documents in the sense of a strictly objective image, but documents of moods – artistic documents. One can feel how close you were to the people and their homes. One feels the closeness, the warmth – and yet the pictures are without any idealization. I particularly like this mixture of clarity and poetry in this photo – what would the bleak image of Winsstraße be like without the dove. Thank you, Helga.

Künstler zu/über Helga Paris

Artists about Helga Paris

Elke Erb

DeutschEnglish

Elke Erb

Schriftstellerin

Aus einem Tagebuch: 12.6.2011

Habe gestern auf Helgas Anweisung hin das Gespräch mit dem Kind-Ich begonnen (Nämlich so: auf der einen Seite sagt die Mama etwas, auf der anderen Seite das Kind). Tatsächlich trat eine Begütigung ein.

Jetzt, beim Frühstück, sehe ich Stück faseriger Baumstamm im Laub meinen Starrsinn.

Helga und ich sind beide gleich alt. Wir hatten beide zur selben Zeit unseren freiberuflichen Start.

Seit der ersten Überraschung, die mir Helgas Fotos bereiteten, hielt ihre Wirkung an. Und hat seitdem auch ihre Richtung nicht verändert. Über die Aufnahmen von ihren und anderen Kindern und Nachbarn hinaus überraschten mich (nach einer Müllfahrerserie) die Fotos in Kneipen. Es gab viele Kneipen in den proletarischen Vierteln, in denen wir wohnten (und noch wohnen). Ich war damals nur ab und an, um Zigaretten zu holen, in Kneipen gewesen und hatte sie mit Grauen verlassen. Sie waren Vorgräber in meinen Augen, wo sich Hoffnungslose zugrunde tranken. Helgas Fotos aber ließen mich sehen, daß die Leute dort leben, und zwar miteinander.

Auf der Straße jedoch sah ich wie vorher die Menschen und sah sie nicht.

Der Anblick der Fotos sagte mir: die leben lebhaft dort. Der stumme Anblick spricht und holt dich. So bist du auch selbst da.

Hinter der Menge, die ich nicht recht sah, war eine andere Menge, die ich gar nicht sah, obwohl ich sie durchaus erfuhr, jene Masse, die man den grauen Alltag nannte.

Kleine Kinder sehen noch wie Kings und Königinnen aus auf ihren Tröpfchenthronen. Helgas Fotos lassen sie mich wiedererkennen in den Jugendlichen und Erwachsenen.

In einer anderen Zeit rekapitulierte ich:

Eine Schulklasse, das sind durchweg 3 lebhafte Augenpaare und 30 stumpfe. Ein Filmbericht damals im Westfernsehen über Urlauber in Spanien: Sie gehen kaum mal ins Landesinnere, hauen sich auf den Sandstrand und Schluß.

Die träge Masse, die dich allein läßt. Deren allgemeines Maß deinen Sinn betäubt, deine Augen blind macht.

Aber blicken sie mich von Helgas Fotos her an – dieser Stromkreiszusammenschluß zwischen mir und ihnen.

Bei Porträts, habe ich in Gesprächen mit Helga verstanden, entscheiden zwei, nein drei Augenblicke von psychologischer Freiheit.

Der erste ist die Art der Kontaktaufnahme: Ich muß sie verführen dazu, mir zu vertrauen, mit Offenheit, bei jedem auf seine Weise. Die beiden Frauen in den Plisseeröcken z.B., der Mann mit der Aktentasche, der Mann an der Hauswand mit Eisengitter.

Der zweite – der Druck auf den Auslöser im rechten Moment.

Den dritten Augenblick des Erkennens bringt das Entwickeln in der Dunkelkammer.

Schriftstellerin

Aus einem Tagebuch: 12.6.2011

Habe gestern auf Helgas Anweisung hin das Gespräch mit dem Kind-Ich begonnen (Nämlich so: auf der einen Seite sagt die Mama etwas, auf der anderen Seite das Kind). Tatsächlich trat eine Begütigung ein.

Jetzt, beim Frühstück, sehe ich Stück faseriger Baumstamm im Laub meinen Starrsinn.

Helga und ich sind beide gleich alt. Wir hatten beide zur selben Zeit unseren freiberuflichen Start.

Seit der ersten Überraschung, die mir Helgas Fotos bereiteten, hielt ihre Wirkung an. Und hat seitdem auch ihre Richtung nicht verändert. Über die Aufnahmen von ihren und anderen Kindern und Nachbarn hinaus überraschten mich (nach einer Müllfahrerserie) die Fotos in Kneipen. Es gab viele Kneipen in den proletarischen Vierteln, in denen wir wohnten (und noch wohnen). Ich war damals nur ab und an, um Zigaretten zu holen, in Kneipen gewesen und hatte sie mit Grauen verlassen. Sie waren Vorgräber in meinen Augen, wo sich Hoffnungslose zugrunde tranken. Helgas Fotos aber ließen mich sehen, daß die Leute dort leben, und zwar miteinander.

Auf der Straße jedoch sah ich wie vorher die Menschen und sah sie nicht.

Der Anblick der Fotos sagte mir: die leben lebhaft dort. Der stumme Anblick spricht und holt dich. So bist du auch selbst da.

Hinter der Menge, die ich nicht recht sah, war eine andere Menge, die ich gar nicht sah, obwohl ich sie durchaus erfuhr, jene Masse, die man den grauen Alltag nannte.

Kleine Kinder sehen noch wie Kings und Königinnen aus auf ihren Tröpfchenthronen. Helgas Fotos lassen sie mich wiedererkennen in den Jugendlichen und Erwachsenen.

In einer anderen Zeit rekapitulierte ich:

Eine Schulklasse, das sind durchweg 3 lebhafte Augenpaare und 30 stumpfe. Ein Filmbericht damals im Westfernsehen über Urlauber in Spanien: Sie gehen kaum mal ins Landesinnere, hauen sich auf den Sandstrand und Schluß.

Die träge Masse, die dich allein läßt. Deren allgemeines Maß deinen Sinn betäubt, deine Augen blind macht.

Aber blicken sie mich von Helgas Fotos her an – dieser Stromkreiszusammenschluß zwischen mir und ihnen.

Bei Porträts, habe ich in Gesprächen mit Helga verstanden, entscheiden zwei, nein drei Augenblicke von psychologischer Freiheit.

Der erste ist die Art der Kontaktaufnahme: Ich muß sie verführen dazu, mir zu vertrauen, mit Offenheit, bei jedem auf seine Weise. Die beiden Frauen in den Plisseeröcken z.B., der Mann mit der Aktentasche, der Mann an der Hauswand mit Eisengitter.

Der zweite – der Druck auf den Auslöser im rechten Moment.

Den dritten Augenblick des Erkennens bringt das Entwickeln in der Dunkelkammer.

Elke Erb

Writer

From a diary: June 12, 2011

At Helga’s behest I began the conversation yesterday with the childlike me (it went something like this: on the one hand the mother says something, on the other the child). And, in fact, there was placation.

Now, at breakfast, I see a piece of fibrous tree trunk buried in the foliage of my stubbornness.

Helga and I are both the same age. We both began to freelance at the same time.

The effect of Helga’s photos has endured since the first time they surprised me. And they haven’t changed in direction since then. Apart from the shots of her own children and others, as well as neighbors, I was surprised by the photos in pubs (based on a series about garbage men). There were lots of pubs in the proletarian neighborhoods where we lived (and still do). I went to pubs only on occasion to get cigarettes and left them again in horror. To me they were harbingers of graves, where hopeless people drank themselves to death. But Helga’s photos made me see people live there – with each other.

Yet on the street I looked at people as I had before and did not see them.

The sight of the photos told me: life there is intense. The muted look speaks to and takes hold of you. And there you too are yourself.

Behind the crowd that I didn’t quite see was another crowd that I didn’t see at all – though I certainly experienced them, that mass that one referred to as the grayness of everyday life.

Little kids still look like kings and queens on their droplet thrones. Helga’s photos let me see myself in the teenagers and adults.

In another time, I recapitulated:

A school class – that is always three pair of lively eyes and thirty dull ones. A film report on Western television at the time about vacationers in Spain: They hardly ever go further inside the country, they throw themselves onto the sandy beach and that’s that.

The indolent mass that leaves you abandoned, whose general measure numbs your senses, blinds your eyes. But they look at me out of Helga’s photos, this circuitry between them and me.

In conversations with Helga I understood that when it comes to portraits, two – no, more like three – moments of psychological freedom are decisive.

The first one is about how contact is made: I have to seduce them into trusting me, with openness, each in his or her own way: the two women in pleated skirts, for example; the man with the briefcase; or the man at the wall of the house with iron grating.

The second is the pressure on the shutter at the right moment.

The third, the moment of comprehension comes with developing in the darkroom.

Writer

From a diary: June 12, 2011

At Helga’s behest I began the conversation yesterday with the childlike me (it went something like this: on the one hand the mother says something, on the other the child). And, in fact, there was placation.

Now, at breakfast, I see a piece of fibrous tree trunk buried in the foliage of my stubbornness.

Helga and I are both the same age. We both began to freelance at the same time.

The effect of Helga’s photos has endured since the first time they surprised me. And they haven’t changed in direction since then. Apart from the shots of her own children and others, as well as neighbors, I was surprised by the photos in pubs (based on a series about garbage men). There were lots of pubs in the proletarian neighborhoods where we lived (and still do). I went to pubs only on occasion to get cigarettes and left them again in horror. To me they were harbingers of graves, where hopeless people drank themselves to death. But Helga’s photos made me see people live there – with each other.

Yet on the street I looked at people as I had before and did not see them.

The sight of the photos told me: life there is intense. The muted look speaks to and takes hold of you. And there you too are yourself.

Behind the crowd that I didn’t quite see was another crowd that I didn’t see at all – though I certainly experienced them, that mass that one referred to as the grayness of everyday life.

Little kids still look like kings and queens on their droplet thrones. Helga’s photos let me see myself in the teenagers and adults.

In another time, I recapitulated:

A school class – that is always three pair of lively eyes and thirty dull ones. A film report on Western television at the time about vacationers in Spain: They hardly ever go further inside the country, they throw themselves onto the sandy beach and that’s that.

The indolent mass that leaves you abandoned, whose general measure numbs your senses, blinds your eyes. But they look at me out of Helga’s photos, this circuitry between them and me.

In conversations with Helga I understood that when it comes to portraits, two – no, more like three – moments of psychological freedom are decisive.

The first one is about how contact is made: I have to seduce them into trusting me, with openness, each in his or her own way: the two women in pleated skirts, for example; the man with the briefcase; or the man at the wall of the house with iron grating.

The second is the pressure on the shutter at the right moment.

The third, the moment of comprehension comes with developing in the darkroom.

Künstler zu/über Helga Paris

Artists about Helga Paris

Christian Grashof

DeutschEnglish

Christian Grashof

Schauspieler

Liebe Helga, ich durfte Dich in der Winsstraße, im Friedrichshain, an der Volksbühne und am Deutschen Theater kennenlernen.

Und eigenartig ist für mich, dass wir uns jetzt mit Deinen Bildern hier an diesem Platz, dem Pariser Platz, begegnen.

In der Vorstellung hätte es wahrscheinlich keiner geschafft zu meinen, wir werden Deine Bilder hier mal sehen.

So viel ist passiert. Egal weshalb oder warum oder weswegen, auf jeden Fall ist der Ort so bewegt wie Deine Bilder und wie Dein Meinen über Leben und Miteinanderleben.

Ich bin einer von denen, Papenfuß hat sich auch erkannt, die von Dir fotografiert wurden. Ich hatte dieses große Glück.

Du bist ans Deutsche Theater gekommen und hast verfolgt, was wir in dieser Zeit mit Alexander Lang und einigen anderen inszeniert und gespielt haben und hattest verstanden, was wir gegen dieses Bestehende, ach, so geliebte Deutsche Theater, meinten. Wir meinten irgendetwas anderes, waren uns darin nicht sicher. Aber jedenfalls meinten wir nicht das, was zum Teil da stattfand.

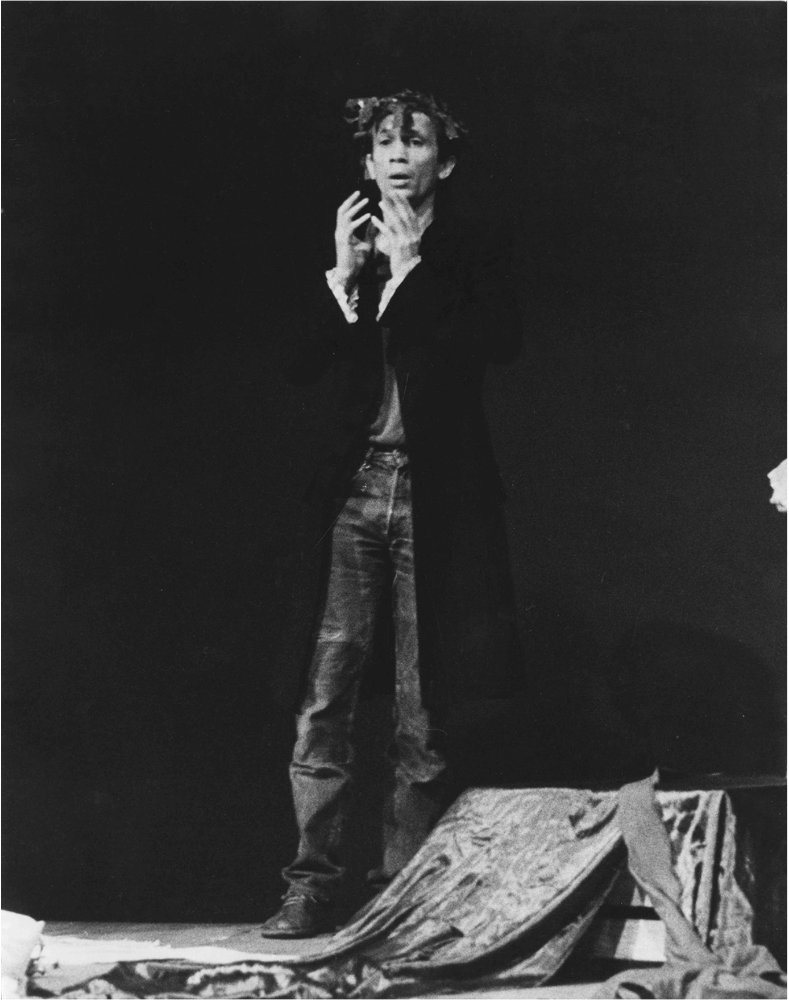

Und ich hatte das Gefühl, dass Du das teilen konntest und wolltest. Und dann ist da so eine eigenartige Wahrnehmung gewesen für mich, als Schauspieler. Du hast mich mit dem Fotoapparat in Goethes TASSO begleitet, den Friedo Solter inszenierte. Normalerweise würde ich mich nicht fotografieren lassen, wenn ich probiere, nicht während der Proben, wie Du fotografiert hast. Es fällt mir schwer und geht womöglich gar nicht zu erklären, was dies ist, dass man trotz Fotoapparat das Gefühl haben konnte, dass Du im Moment dabei bist und nicht nur Eine, die ein Foto macht. Deswegen hat es mir auch Freude bereitet. Ich erinnere mich auch, dass ich Dich in die Garderobe mitgenommen habe. Du hast mich hinter der Bühne in Grabbes GOTHLAND (1984) fotografiert. Auf seltsame Weise konnte ich damit umgehen, wie ich vorher damit nicht umgehen konnte und wie ich auch danach nicht unbedingt mit Fotografen umgehen konnte oder kann. Da ist etwas eigenartiges an Dir, das Bild entstehen zu lassen mit Einem und nicht mir, als Schauspieler, das Gefühl vermittelt zu haben, Du fotografierst mich. Sondern, es war so ein Punkt, dass Du dabei bist und das es gut ist, wenn man es dann noch mal sieht. Für mich war das ein riesengroßer Unterschied zu normalen Fotografien, die ich ja von mir kannte am Theater, und die ich mehr oder weniger gut oder schlecht fand. Die Fotos von Dir fand ich für mich erhellend, bzw. lebend für das, was ich auch wirklich meinte. Und nicht nur abfotografiert, fand ich mich. Sondern irgendwie verstanden, zum Teil mehr, als ich mich selbst verstand. Dafür, liebe Helga, möchte ich Dir danken.

Und ich finde es wunderschön, dass diese Ausstellung an diesem Platz sein kann. Habe ich doch den Sprung von der Winsstraße zum Brandenburger Tor nie geglaubt, nie zu denken vermocht. Nicht mal geglaubt, dass ich so nah ans Brandenburger Tor mit Dir ohne Deine Bilder kommen könnte und heute sind wir hier mit Dir und so vielen Freunden und mit so vielen Deiner Bilder. Dafür mein Dank und ich finde es wunderschön, dass dies hier für Dich stattfindet. Danke.

Schauspieler

Liebe Helga, ich durfte Dich in der Winsstraße, im Friedrichshain, an der Volksbühne und am Deutschen Theater kennenlernen.

Und eigenartig ist für mich, dass wir uns jetzt mit Deinen Bildern hier an diesem Platz, dem Pariser Platz, begegnen.

In der Vorstellung hätte es wahrscheinlich keiner geschafft zu meinen, wir werden Deine Bilder hier mal sehen.

So viel ist passiert. Egal weshalb oder warum oder weswegen, auf jeden Fall ist der Ort so bewegt wie Deine Bilder und wie Dein Meinen über Leben und Miteinanderleben.

Ich bin einer von denen, Papenfuß hat sich auch erkannt, die von Dir fotografiert wurden. Ich hatte dieses große Glück.

Du bist ans Deutsche Theater gekommen und hast verfolgt, was wir in dieser Zeit mit Alexander Lang und einigen anderen inszeniert und gespielt haben und hattest verstanden, was wir gegen dieses Bestehende, ach, so geliebte Deutsche Theater, meinten. Wir meinten irgendetwas anderes, waren uns darin nicht sicher. Aber jedenfalls meinten wir nicht das, was zum Teil da stattfand.

Und ich hatte das Gefühl, dass Du das teilen konntest und wolltest. Und dann ist da so eine eigenartige Wahrnehmung gewesen für mich, als Schauspieler. Du hast mich mit dem Fotoapparat in Goethes TASSO begleitet, den Friedo Solter inszenierte. Normalerweise würde ich mich nicht fotografieren lassen, wenn ich probiere, nicht während der Proben, wie Du fotografiert hast. Es fällt mir schwer und geht womöglich gar nicht zu erklären, was dies ist, dass man trotz Fotoapparat das Gefühl haben konnte, dass Du im Moment dabei bist und nicht nur Eine, die ein Foto macht. Deswegen hat es mir auch Freude bereitet. Ich erinnere mich auch, dass ich Dich in die Garderobe mitgenommen habe. Du hast mich hinter der Bühne in Grabbes GOTHLAND (1984) fotografiert. Auf seltsame Weise konnte ich damit umgehen, wie ich vorher damit nicht umgehen konnte und wie ich auch danach nicht unbedingt mit Fotografen umgehen konnte oder kann. Da ist etwas eigenartiges an Dir, das Bild entstehen zu lassen mit Einem und nicht mir, als Schauspieler, das Gefühl vermittelt zu haben, Du fotografierst mich. Sondern, es war so ein Punkt, dass Du dabei bist und das es gut ist, wenn man es dann noch mal sieht. Für mich war das ein riesengroßer Unterschied zu normalen Fotografien, die ich ja von mir kannte am Theater, und die ich mehr oder weniger gut oder schlecht fand. Die Fotos von Dir fand ich für mich erhellend, bzw. lebend für das, was ich auch wirklich meinte. Und nicht nur abfotografiert, fand ich mich. Sondern irgendwie verstanden, zum Teil mehr, als ich mich selbst verstand. Dafür, liebe Helga, möchte ich Dir danken.

Und ich finde es wunderschön, dass diese Ausstellung an diesem Platz sein kann. Habe ich doch den Sprung von der Winsstraße zum Brandenburger Tor nie geglaubt, nie zu denken vermocht. Nicht mal geglaubt, dass ich so nah ans Brandenburger Tor mit Dir ohne Deine Bilder kommen könnte und heute sind wir hier mit Dir und so vielen Freunden und mit so vielen Deiner Bilder. Dafür mein Dank und ich finde es wunderschön, dass dies hier für Dich stattfindet. Danke.

Christian Grashof

Actor

Dear Helga, I had the opportunity of getting to know you at Winsstraße, in Friedrichshain, at the Volksbühne and at Deutsches Theater.

To encounter you now with your images – here at Pariser Platz – seems somehow strange to me.

During the performances no one probably thought that we would see your photos here at some point.

So much has happened. No matter why, or for what reason – in any case this place is just as moving as your images, and your view of life – and coexistence.

I am one of those – Papenfuß recognized himself as well – whom you photographed. I had this immense stroke of fortune.

You came to Deutsches Theater and followed what we staged and acted out with Alexander Lang along with several others during that period. And you comprehended what we had against our so beloved Deutsches Theater as it existed at the time. We wanted something else, but we were not sure what. In any case what took place there in part was not what we meant.

I had the feeling that you were not only able, but also willing to share that sentiment. And there was this strange perception for me, as an actor. You accompanied me with the camera in Goethe’s TASSO, staged by Friedo Solter. Normally I wouldn’t allow photos to be taken while I was rehearsing – not during the rehearsals the way you did it. It’s difficult, and maybe even impossible, for me to explain what it is: despite the camera one feels like you are there as part of the moment, and not just someone who is taking a photo. That’s why I enjoyed it. I also remember taking you to the dressing room. You photographed me backstage in Grabbe’s GOTHLAND (1984). In a strange way, I was able to handle it in a way that I couldn’t handle it before, and in a way I couldn’t or actually can’t really handle photographers since then. There’s something peculiar about you letting the image emerge as such, without giving me, as an actor, the feeling that you’re capturing images of me. Instead, there was a point where it was clear that you were there, and that it would be good to see it again. For me there was a huge difference compared with the routine photos of me that I already knew from the theater, and which I found to be more or less good or bad. I found your photos illuminating, exemplifying what I really meant. And I didn’t just feel photographed, but somehow understood – in part even more than I understood myself. For this, dear Helga, I would like to thank you.

And I think it’s wonderful that this exhibition is able to take place here. I never believed in this leap from Winsstraße to the Brandenburg Gate, I never could have imagined it. I certainly never believed that I would get so close to Brandenburg Gate together with you and without your pictures – and today we are here with you and so many friends and with so many of your pictures. I am so very thankful for that, and I think it is wonderful that this is all taking place for you here. Thank you.

Actor

Dear Helga, I had the opportunity of getting to know you at Winsstraße, in Friedrichshain, at the Volksbühne and at Deutsches Theater.

To encounter you now with your images – here at Pariser Platz – seems somehow strange to me.

During the performances no one probably thought that we would see your photos here at some point.

So much has happened. No matter why, or for what reason – in any case this place is just as moving as your images, and your view of life – and coexistence.

I am one of those – Papenfuß recognized himself as well – whom you photographed. I had this immense stroke of fortune.

You came to Deutsches Theater and followed what we staged and acted out with Alexander Lang along with several others during that period. And you comprehended what we had against our so beloved Deutsches Theater as it existed at the time. We wanted something else, but we were not sure what. In any case what took place there in part was not what we meant.

I had the feeling that you were not only able, but also willing to share that sentiment. And there was this strange perception for me, as an actor. You accompanied me with the camera in Goethe’s TASSO, staged by Friedo Solter. Normally I wouldn’t allow photos to be taken while I was rehearsing – not during the rehearsals the way you did it. It’s difficult, and maybe even impossible, for me to explain what it is: despite the camera one feels like you are there as part of the moment, and not just someone who is taking a photo. That’s why I enjoyed it. I also remember taking you to the dressing room. You photographed me backstage in Grabbe’s GOTHLAND (1984). In a strange way, I was able to handle it in a way that I couldn’t handle it before, and in a way I couldn’t or actually can’t really handle photographers since then. There’s something peculiar about you letting the image emerge as such, without giving me, as an actor, the feeling that you’re capturing images of me. Instead, there was a point where it was clear that you were there, and that it would be good to see it again. For me there was a huge difference compared with the routine photos of me that I already knew from the theater, and which I found to be more or less good or bad. I found your photos illuminating, exemplifying what I really meant. And I didn’t just feel photographed, but somehow understood – in part even more than I understood myself. For this, dear Helga, I would like to thank you.

And I think it’s wonderful that this exhibition is able to take place here. I never believed in this leap from Winsstraße to the Brandenburg Gate, I never could have imagined it. I certainly never believed that I would get so close to Brandenburg Gate together with you and without your pictures – and today we are here with you and so many friends and with so many of your pictures. I am so very thankful for that, and I think it is wonderful that this is all taking place for you here. Thank you.

Künstler zu/über Helga Paris

Artists about Helga Paris

Bert Papenfuß-Gorek

DeutschEnglish

Bert Papenfuß-Gorek

Schriftsteller

Entliebung

Für Uns

Wir haben die 80er Jahre genutzt, um sterben zu lernen *1 – und uns dabei gut zu halten. Sind aus Mangel an sozial relevanter Reibung einfache zwischenmenschliche Beziehungen eingegangen, die wir dann verkomplizierten bzw. haben gleich von Anfang an unmögliche Beziehungen geknüpft. Haben Trennungen initiiert, vollzogen und ausgehalten. Waren so wie wir wollten – haltlos. Professionellen Beistand, ob nun staatlichen, privaten oder gar kirchlichen, galt es abzulehnen. Wir waren selbständig und ständig Selbst. Das Selbdritte war der Schatten des Überbaus. Spaltungen waren wir gewöhnt wie das Bröckeln der Gebäude. Der Hintergrund des Gräulichen war die Kulisse unserer Abgehobenheit. Wir waren eine eingeschworene Gemeinde von Nacktspeichern mit einer internen Sexualität. Unser Begehren entstand aus Nähe und menschlicher Wärme, im Rausch natürlich auch aus purer Geilheit. Vorgeschobene Liebe – und welche war nicht vorgeschoben – empfanden wir als Kleinheit und Krankheit. Wir waren eitel wie edle Wilde, redeten uns schön und erfreuten uns aneinander. An den gesetzlichen Feiertagen ruhten wir von den Feierlichkeiten aus. „Wenn’s nichts zu feiern gab, soffen wir eben bloß noch; wir waren haarsträubend, und das sehr überzeugend.“ *2 Geiz, Neid und Eifersucht waren uns nicht fremd, aber verpönt.

In den 70er Jahren hatten wir erfahren, daß der furztrockene – und von uns aus gesehen: steinalte – Staat unsere lebendige Aufmüpfigkeit ablehnte. Er bootete uns aus und ging uns an die Wäsche, mit der wir zumeist beschäftigt waren. Wir fühlten uns dem Arbeiter- und Bauernsalat gegenüber zu nichts verpflichtet. Wir waren in der Enttäuschung, die dem „Training des aufrechten Gangs“ voranging, aufgewachsen. Und amüsierten uns so exzessiv wie es ging. Wir waren trotz aller geselligen Umgangsformen privat – und verstanden das als antipolitisch, jedenfalls die Anarchisten unter uns, also ich. Jeder andere Anarchist war eine Abspaltung. Wir waren als Antiautoritäre autoritär genug, um zu wissen, woher der Staat weht. Jegliche Lehrmeinung enttarnten wir als hohles Wissen. Wir entdeckten verdammtnochmal alles selbst, erfanden ohne Scheu alles neu. Der Große Sprung vorwärts war ein Sprung in der Schüssel.

Den Kapitalismus lehnten wir ab, und wären gute Internationalisten geworden. „Wenn man uns gelassen hätte“, sagte Lothar Feix später. Wer Kapitalismus in Kauf nahm, reiste mehr oder weniger mühselig aus. Andere gingen trotz einer antikapitalistischen Grundhaltung aus privaten Gründen in den Westen. „wir fühlen uns in grenzen wohl“, scherzte Stefan Döring. Erfahrungen machten wir eher durch Krankheiten als durch Reisen, unsere Abenteuer waren Affären. Moden gingen nicht an uns vorbei, aber – „Wer mit der Mode geht, kommt immer zu spät.“

Wenn jemand ins System einstieg, dann aus Versehen und ohne nachzudenken. Der Ausstieg wurde begrüßt, gefeiert und staatlicherseits mit Observation belohnt. Wir waren wichtig und berüchtigt. Ruhm und Reichtum waren peinlich. Niemand schrieb Romane. Das Leben hat keine Handlung.

In den 60er Jahren fragten wir unsere Eltern ungeduldig, wann Mond und Mars besiedelt werden, und wann endlich das Geld abgeschafft wird. Wann kommt der Kommunismus? Die zögerlichen Antworten überschritten nach und nach die Jahrtausendwende. Die Gegenwart ist vorbei. „Die Kompostierung des blühenden Lebens“ *3 hat stattgefunden. Zeitzeugen sind die Zugezogenen. Die Verteidigung lief in die Irre. Nach dreißig Jahren Untergang ist keine Versenkung abzusehen. Zwischen minus unendlich und plus unendlich gibt’s nur Eins, nämlich ausgerechnet Uns.

Erstveröffentlicht in: Bert Papenfuß-Gorek. RUMBALOTTE CONTINUA. 6. Folge. Karin Kramer Verlag, Berlin, 2009.

*1 Etwa 1979 schrieb ich folgendes Gedicht: e-n-t-l-i-e-b-u-n-g // nun ist ein saftarsch / nicht natuerlich das / was das herz bekehrt / aber auch aufs gesicht / wie ueblich geschissen / so bleibt also uebrigens / selbst- geil sterben lernen / fiehisch wie die foegeln (In: Bert Papenfuß-Gorek. SoJa. Edition Galrev, Druckhaus Galrev, Berlin, 1990, S. 22). 1984 vertonten Bernd Jestram (voc, g) und Ronald Lippok (dr) das Gedicht. Zu hören auf der CD, die dem Buch Ation-Aganda (Bert Papenfuß-Gorek. Ation-Aganda. Gedichte 1983/1990. Urs Engeler Editor, Basel/Weil am Rhein, 2008) beiliegt.

*2 Aus: GOSSENHAUER. In: Bert Papenfuß-Gorek. Rumbalotte. Gedichte 1998 – 2002. Urs Engeler Editor, Basel/ Weil am Rhein und Wien, 2005, S. 73.

*3 Siehe: die kompostierung des blühenden lebens / für matthias baader holst / & alle anderen, die gerade tot sind. In: Bert Papenfuß-Gorek. SBZ – Land und Leute. Edition Galrev, Druckhaus Galrev, Berlin, 1998, S. 39 f.

Schriftsteller

Entliebung

Für Uns

Wir haben die 80er Jahre genutzt, um sterben zu lernen *1 – und uns dabei gut zu halten. Sind aus Mangel an sozial relevanter Reibung einfache zwischenmenschliche Beziehungen eingegangen, die wir dann verkomplizierten bzw. haben gleich von Anfang an unmögliche Beziehungen geknüpft. Haben Trennungen initiiert, vollzogen und ausgehalten. Waren so wie wir wollten – haltlos. Professionellen Beistand, ob nun staatlichen, privaten oder gar kirchlichen, galt es abzulehnen. Wir waren selbständig und ständig Selbst. Das Selbdritte war der Schatten des Überbaus. Spaltungen waren wir gewöhnt wie das Bröckeln der Gebäude. Der Hintergrund des Gräulichen war die Kulisse unserer Abgehobenheit. Wir waren eine eingeschworene Gemeinde von Nacktspeichern mit einer internen Sexualität. Unser Begehren entstand aus Nähe und menschlicher Wärme, im Rausch natürlich auch aus purer Geilheit. Vorgeschobene Liebe – und welche war nicht vorgeschoben – empfanden wir als Kleinheit und Krankheit. Wir waren eitel wie edle Wilde, redeten uns schön und erfreuten uns aneinander. An den gesetzlichen Feiertagen ruhten wir von den Feierlichkeiten aus. „Wenn’s nichts zu feiern gab, soffen wir eben bloß noch; wir waren haarsträubend, und das sehr überzeugend.“ *2 Geiz, Neid und Eifersucht waren uns nicht fremd, aber verpönt.

In den 70er Jahren hatten wir erfahren, daß der furztrockene – und von uns aus gesehen: steinalte – Staat unsere lebendige Aufmüpfigkeit ablehnte. Er bootete uns aus und ging uns an die Wäsche, mit der wir zumeist beschäftigt waren. Wir fühlten uns dem Arbeiter- und Bauernsalat gegenüber zu nichts verpflichtet. Wir waren in der Enttäuschung, die dem „Training des aufrechten Gangs“ voranging, aufgewachsen. Und amüsierten uns so exzessiv wie es ging. Wir waren trotz aller geselligen Umgangsformen privat – und verstanden das als antipolitisch, jedenfalls die Anarchisten unter uns, also ich. Jeder andere Anarchist war eine Abspaltung. Wir waren als Antiautoritäre autoritär genug, um zu wissen, woher der Staat weht. Jegliche Lehrmeinung enttarnten wir als hohles Wissen. Wir entdeckten verdammtnochmal alles selbst, erfanden ohne Scheu alles neu. Der Große Sprung vorwärts war ein Sprung in der Schüssel.

Den Kapitalismus lehnten wir ab, und wären gute Internationalisten geworden. „Wenn man uns gelassen hätte“, sagte Lothar Feix später. Wer Kapitalismus in Kauf nahm, reiste mehr oder weniger mühselig aus. Andere gingen trotz einer antikapitalistischen Grundhaltung aus privaten Gründen in den Westen. „wir fühlen uns in grenzen wohl“, scherzte Stefan Döring. Erfahrungen machten wir eher durch Krankheiten als durch Reisen, unsere Abenteuer waren Affären. Moden gingen nicht an uns vorbei, aber – „Wer mit der Mode geht, kommt immer zu spät.“

Wenn jemand ins System einstieg, dann aus Versehen und ohne nachzudenken. Der Ausstieg wurde begrüßt, gefeiert und staatlicherseits mit Observation belohnt. Wir waren wichtig und berüchtigt. Ruhm und Reichtum waren peinlich. Niemand schrieb Romane. Das Leben hat keine Handlung.

In den 60er Jahren fragten wir unsere Eltern ungeduldig, wann Mond und Mars besiedelt werden, und wann endlich das Geld abgeschafft wird. Wann kommt der Kommunismus? Die zögerlichen Antworten überschritten nach und nach die Jahrtausendwende. Die Gegenwart ist vorbei. „Die Kompostierung des blühenden Lebens“ *3 hat stattgefunden. Zeitzeugen sind die Zugezogenen. Die Verteidigung lief in die Irre. Nach dreißig Jahren Untergang ist keine Versenkung abzusehen. Zwischen minus unendlich und plus unendlich gibt’s nur Eins, nämlich ausgerechnet Uns.

Erstveröffentlicht in: Bert Papenfuß-Gorek. RUMBALOTTE CONTINUA. 6. Folge. Karin Kramer Verlag, Berlin, 2009.

*1 Etwa 1979 schrieb ich folgendes Gedicht: e-n-t-l-i-e-b-u-n-g // nun ist ein saftarsch / nicht natuerlich das / was das herz bekehrt / aber auch aufs gesicht / wie ueblich geschissen / so bleibt also uebrigens / selbst- geil sterben lernen / fiehisch wie die foegeln (In: Bert Papenfuß-Gorek. SoJa. Edition Galrev, Druckhaus Galrev, Berlin, 1990, S. 22). 1984 vertonten Bernd Jestram (voc, g) und Ronald Lippok (dr) das Gedicht. Zu hören auf der CD, die dem Buch Ation-Aganda (Bert Papenfuß-Gorek. Ation-Aganda. Gedichte 1983/1990. Urs Engeler Editor, Basel/Weil am Rhein, 2008) beiliegt.

*2 Aus: GOSSENHAUER. In: Bert Papenfuß-Gorek. Rumbalotte. Gedichte 1998 – 2002. Urs Engeler Editor, Basel/ Weil am Rhein und Wien, 2005, S. 73.

*3 Siehe: die kompostierung des blühenden lebens / für matthias baader holst / & alle anderen, die gerade tot sind. In: Bert Papenfuß-Gorek. SBZ – Land und Leute. Edition Galrev, Druckhaus Galrev, Berlin, 1998, S. 39 f.

Künstler zu/über Helga Paris

Artists about Helga Paris

Helmut Brade

DeutschEnglish

Helmut Brade

Bühnenbildner und Grafiker

Dass Helga Paris in Halle photographiert hat, war fast zufällig, eigentlich nur, weil ihre Tochter Jenny an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein studierte. Sie hat photographiert und ihre Photos waren beeindruckend. Die Idee, sie auszustellen, war die Folge. Bis dahin gab es keinerlei dunkle Hintergründe. Das Ausstellungsvorhaben wurde eingetaktet, ein normaler Vorgang, ein kleiner Katalog war vorgesehen, die Kosten eingeplant. Helga Paris und die an den Vorbereitungen beteiligten Kollegen betrieben das Vorhaben mit unschuldiger Liebe und, wie es heute scheint, mit politischer Verantwortungslosigkeit. Sie waren gewissermaßen kurzsichtig. Der kleine Katalog wurde fertiggestellt. Die ersten Exemplare wurden bei einer Geburtstagsfeier unter Künstlerkollegen beiläufig ans Licht gebracht. Gutwillige und liebe Verbandskollegen erkannten schlagartig die Gefahr.

Einen Tag später wussten es alle: Helga Paris hat subversive Photos gemacht, die kann man nicht zeigen, schon gar nicht zu einem Zeitpunkt, wo wegen der Feierlichkeiten zum 1025sten Jubiläum der Stadt Halle ausländische Gäste dieses falsche Bild der aufblühenden Chemiearbeiterstadt zu sehen bekämen. Tatsächlich, es gab keine Photos der Errungenschaften, der Hochstraßen und Neubauten. Die Ausstellung wurde ins nächste Jahr verschoben.

Was dann kam, ist ein labyrinthischer, langer Vorgang. Der Katalog musste verändert werden, 16 Seiten ausgewechselt, das Vorwort verbessert. In politisch kompetenter Runde wurden die Verbesserungen so weit konkretisiert, dass ein Neudruck beschlossen wurde. Ich änderte grau in zuweilen grau, und den dunklen Fluß in einen etwas dunklen Fluß. Der Satz: Sie sucht die Wirklichkeit, wie sie auch aussieht, wurde gestrichen. Neue Klischees wurden hergestellt, alles ging nicht ohne Absicht schleppend. Beim Transport der Klischees zur Druckerei in Artern fielen sie dem Mopedfahrer zufällig aus der Tasche. Sie wurden nie wieder gesehen. Die Druckgenehmigung hatte der Rat des Bezirkes erteilt, allerdings unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Vorlage beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED. Nun wird ohne Angabe von Gründen die Druckgenehmigung widerrufen und Helga Paris gefragt, ob sie der Ausstellung auch ohne Katalog zustimmen würde. Dass sie diese Zustimmung gab, scheint unerwartet gewesen zu sein.

Die Ausstellung wurde nun tatsächlich aufgebaut ... und nicht eröffnet. Die alten Kataloge und Plakate wurden eingezogen.

Aus heutiger Sicht kann ich den Schock vollständig verstehen, den diese romantischen Fotos bei den Kulturverantwortlichen und weiteren Verantwortlichen ausgelöst haben. Im Sinne von Roland Barthes: Fotografie zeigt, was ist. Und so war es. Diese Photos zeigten etwas, was da war, nicht sein sollte, und auch nicht gezeigt werden konnte. Vielleicht verändert, aber nicht gezeigt. Insofern haben die Kulturverantwortlichen verantwortungsvoll gehandelt, die Notbremse gezogen. Sie haben sich für das geschämt, was diese Photos zeigten und was keinesfalls romantisch war. Helga Paris hatte etwas verursacht, was sie keinesfalls verursachen wollte. Sie wurde total missverstanden und gleichzeitig aus anderer Sicht total verstanden. Sie wurde Opfer wider eigenen Verständnisses. Insofern war der Vorgang tragisch und ist für uns im Nachhinein aufs Äußerste interessant. Ganz nebenbei bemerkt: Die freundlichen Bewohner der Stadt im zweiten Teil des Kataloges erregten kein Missfallen.

Helga Paris hatte einigen Leuten, die für ihre Inhalte verantwortlich waren, die Augen geöffnet. Plötzlich sahen sie etwas, was sie übersehen hatten. Sie mussten handeln. Die Ausstellung wurde auf den St. Nimmerleinstag verschoben, der kam erst nach 1989.

Die Photos haben sich nicht verändert, aber die Sicht auf die Photos ist eine andere geworden. Das was war, ist nicht mehr. Und, dass die Photos zeigen, was war, das ist nun wirklich interessant. Dass sie darüber hinaus großartige Photos sind, ist die unbestrittene Leistung von Helga Paris. Sie hat etwas geschaffen, was unabhängig von jeglicher Sicht bleibenden Wert hat.

Bühnenbildner und Grafiker

Dass Helga Paris in Halle photographiert hat, war fast zufällig, eigentlich nur, weil ihre Tochter Jenny an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein studierte. Sie hat photographiert und ihre Photos waren beeindruckend. Die Idee, sie auszustellen, war die Folge. Bis dahin gab es keinerlei dunkle Hintergründe. Das Ausstellungsvorhaben wurde eingetaktet, ein normaler Vorgang, ein kleiner Katalog war vorgesehen, die Kosten eingeplant. Helga Paris und die an den Vorbereitungen beteiligten Kollegen betrieben das Vorhaben mit unschuldiger Liebe und, wie es heute scheint, mit politischer Verantwortungslosigkeit. Sie waren gewissermaßen kurzsichtig. Der kleine Katalog wurde fertiggestellt. Die ersten Exemplare wurden bei einer Geburtstagsfeier unter Künstlerkollegen beiläufig ans Licht gebracht. Gutwillige und liebe Verbandskollegen erkannten schlagartig die Gefahr.

Einen Tag später wussten es alle: Helga Paris hat subversive Photos gemacht, die kann man nicht zeigen, schon gar nicht zu einem Zeitpunkt, wo wegen der Feierlichkeiten zum 1025sten Jubiläum der Stadt Halle ausländische Gäste dieses falsche Bild der aufblühenden Chemiearbeiterstadt zu sehen bekämen. Tatsächlich, es gab keine Photos der Errungenschaften, der Hochstraßen und Neubauten. Die Ausstellung wurde ins nächste Jahr verschoben.

Was dann kam, ist ein labyrinthischer, langer Vorgang. Der Katalog musste verändert werden, 16 Seiten ausgewechselt, das Vorwort verbessert. In politisch kompetenter Runde wurden die Verbesserungen so weit konkretisiert, dass ein Neudruck beschlossen wurde. Ich änderte grau in zuweilen grau, und den dunklen Fluß in einen etwas dunklen Fluß. Der Satz: Sie sucht die Wirklichkeit, wie sie auch aussieht, wurde gestrichen. Neue Klischees wurden hergestellt, alles ging nicht ohne Absicht schleppend. Beim Transport der Klischees zur Druckerei in Artern fielen sie dem Mopedfahrer zufällig aus der Tasche. Sie wurden nie wieder gesehen. Die Druckgenehmigung hatte der Rat des Bezirkes erteilt, allerdings unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Vorlage beim 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED. Nun wird ohne Angabe von Gründen die Druckgenehmigung widerrufen und Helga Paris gefragt, ob sie der Ausstellung auch ohne Katalog zustimmen würde. Dass sie diese Zustimmung gab, scheint unerwartet gewesen zu sein.

Die Ausstellung wurde nun tatsächlich aufgebaut ... und nicht eröffnet. Die alten Kataloge und Plakate wurden eingezogen.

Aus heutiger Sicht kann ich den Schock vollständig verstehen, den diese romantischen Fotos bei den Kulturverantwortlichen und weiteren Verantwortlichen ausgelöst haben. Im Sinne von Roland Barthes: Fotografie zeigt, was ist. Und so war es. Diese Photos zeigten etwas, was da war, nicht sein sollte, und auch nicht gezeigt werden konnte. Vielleicht verändert, aber nicht gezeigt. Insofern haben die Kulturverantwortlichen verantwortungsvoll gehandelt, die Notbremse gezogen. Sie haben sich für das geschämt, was diese Photos zeigten und was keinesfalls romantisch war. Helga Paris hatte etwas verursacht, was sie keinesfalls verursachen wollte. Sie wurde total missverstanden und gleichzeitig aus anderer Sicht total verstanden. Sie wurde Opfer wider eigenen Verständnisses. Insofern war der Vorgang tragisch und ist für uns im Nachhinein aufs Äußerste interessant. Ganz nebenbei bemerkt: Die freundlichen Bewohner der Stadt im zweiten Teil des Kataloges erregten kein Missfallen.

Helga Paris hatte einigen Leuten, die für ihre Inhalte verantwortlich waren, die Augen geöffnet. Plötzlich sahen sie etwas, was sie übersehen hatten. Sie mussten handeln. Die Ausstellung wurde auf den St. Nimmerleinstag verschoben, der kam erst nach 1989.

Die Photos haben sich nicht verändert, aber die Sicht auf die Photos ist eine andere geworden. Das was war, ist nicht mehr. Und, dass die Photos zeigen, was war, das ist nun wirklich interessant. Dass sie darüber hinaus großartige Photos sind, ist die unbestrittene Leistung von Helga Paris. Sie hat etwas geschaffen, was unabhängig von jeglicher Sicht bleibenden Wert hat.

Helmut Brade

Set and graphic designer

The fact that Helga Paris shot photos in Halle was almost accidental; actually only because her daughter Jenny studied at Burg Giebichenstein Art Academy. She took photos and her photography was impressive. The idea of putting them on exhibit turned out to be the result. Up until then there were no dark backdrops at all. The planned exhibition was scheduled – a routine procedure: a small catalog was planned, and the costs budgeted. Helga Paris and the rest of the colleagues involved in the preparations worked on the project with innocent love and – so it would appear today – in politically irresponsible manner. In a certain sense they were myopic. The small catalog was completed. The first copies were nonchalantly presented at a birthday party among fellow artists. Well-meaning and valued colleagues in the artists’ association suddenly recognized the danger.

One day later, everyone knew: Helga Paris had taken subversive photos – they simply could not be shown, especially not at a time when foreign guests would get to see this false image of the flourishing chemical workers’ city given the celebrations for the 1025th anniversary of the city of Halle. There were, in fact, no photos of the achievements, the elevated roads and new buildings. The exhibition was postponed until the following year.

What came next was a lengthy, labyrinthine process. The catalog had to be changed, sixteen pages replaced, the preface improved. In politically competent circles the improvements were specified such that a reprint was decided upon. I changed what was gray into somewhat gray, and the dark river into one that was sometimes dark. The sentence: “She seeks reality, however it looks …,” was deleted. New printing plates were created, and everything moved along sluggishly, but not without intent. While being transported to the print shop in Artern, the printing plates happened to fall out of the moped driver's pocket. They were never seen again. The permission to permit had been issued by the district council, provided it would be resubmitted to the first secretary of the SED district leadership. Now, without giving any reasons, the permission to print was revoked and Helga Paris was asked whether she would agree to the exhibition without the catalog. The fact that she gave her approval seems to have been unexpected.

Now the exhibition was actually set up ... but not opened. The old catalogs and posters were confiscated. From today's point of view, I can fully understand the shock that these romantic photos caused among the cultural functionaries and others. In keeping with Roland Barthes: photography shows what is. And so it was. These photos depicted something that was there, but was not supposed to be, and so could not be shown. Maybe changed, but not shown. In this respect those who were responsible for culture acted responsibly – and pulled the emergency brake. They were ashamed of what these photos revealed and that which was not romantic at all. Helga Paris had caused something that she in no way aimed to. She was totally misunderstood and at the same time completely understood from another point of view. She became a victim contrary to her own understanding. In this respect, the process was tragic and is extremely interesting for us in retrospect. By the way: The friendly inhabitants of the city in the second part of the catalog did not meet with any disapproval.

Helga Paris had opened the eyes of several people responsible for her content. They suddenly saw something they had overlooked. They had to act. The exhibition was postponed for an indefinite period, which came only after 1989.

The photos have not changed, but the view of the photos has altered. What was is no longer. And the fact that the photos show what was – that is what is really interesting now. That they are also magnificent photos is Helga Paris’ undisputed achievement. She has created something that has lasting value, regardless of the view.

Set and graphic designer

The fact that Helga Paris shot photos in Halle was almost accidental; actually only because her daughter Jenny studied at Burg Giebichenstein Art Academy. She took photos and her photography was impressive. The idea of putting them on exhibit turned out to be the result. Up until then there were no dark backdrops at all. The planned exhibition was scheduled – a routine procedure: a small catalog was planned, and the costs budgeted. Helga Paris and the rest of the colleagues involved in the preparations worked on the project with innocent love and – so it would appear today – in politically irresponsible manner. In a certain sense they were myopic. The small catalog was completed. The first copies were nonchalantly presented at a birthday party among fellow artists. Well-meaning and valued colleagues in the artists’ association suddenly recognized the danger.

One day later, everyone knew: Helga Paris had taken subversive photos – they simply could not be shown, especially not at a time when foreign guests would get to see this false image of the flourishing chemical workers’ city given the celebrations for the 1025th anniversary of the city of Halle. There were, in fact, no photos of the achievements, the elevated roads and new buildings. The exhibition was postponed until the following year.